Wer die Ursachen für die Erwerbszentrierung der Gesellschaft ergründen will, kommt am Mehrwert nicht vorbei

»Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf« heißt es in Karl Marx‘ »Grundrissen «. Was meint er damit? Menschen leben und überleben, indem sie füreinander da sind, mit- und füreinander »arbeiten«. Die Formen, wie diese Arbeitsteilung organisiert ist, sind jedoch sehr verschiedenartig. Nicht nur historisch, also über die Jahrhunderte, ja Jahrtausende hinweg, sondern auch unter den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen sind da recht unterschiedliche soziale Logiken am Werk.

In der Wohngemeinschaft regelt die Putzuhr, wann wer was zu tun hat. Wird sie von wem ignoriert, kann man zumindest daran erinnern, dass man sich einmal gemeinsam auf diese Form der Arbeitsteilung verständigt hat. In Haushalten von Kleinfamilien gibt es eine Putzuhr eher selten. Die patriarchal geprägten Geschlechterverhältnisse bestimmen hier, dass meist Frauen ihre Lebenszeit für reproduktive Arbeiten opfern müssen. Vor allem an Wochenenden, so zeigen Studien, haben Männer Freizeit – Frauen weniger. Damit aber auf dem Herd überhaupt etwas gekocht werden kann, müssen Lebensmittel vorhanden sein. Die erhält man im Supermarkt gegen ein Teil des Lohns. Diesen bekommt man nur dann, wenn man einen Teil der eigenen Lebenszeit jemand anderem als Arbeitszeit zur Verfügung stellt – als Arbeitszeit in einem Unternehmen, indem die eigene Arbeitskraft verkauft wird, gegen Lohn. In einer von Herrschaft geprägten Gesellschaft verfügt man nur selten über die eigene Lebenszeit. Selbst dann, wenn man keine Lohnarbeit hat, arbeitslos ist: Das Jobcenter will nicht, dass man unangekündigt in Urlaub geht, man soll sich »zur Verfügung« halten.

Continue reading “Pausenlose Profitlogik”

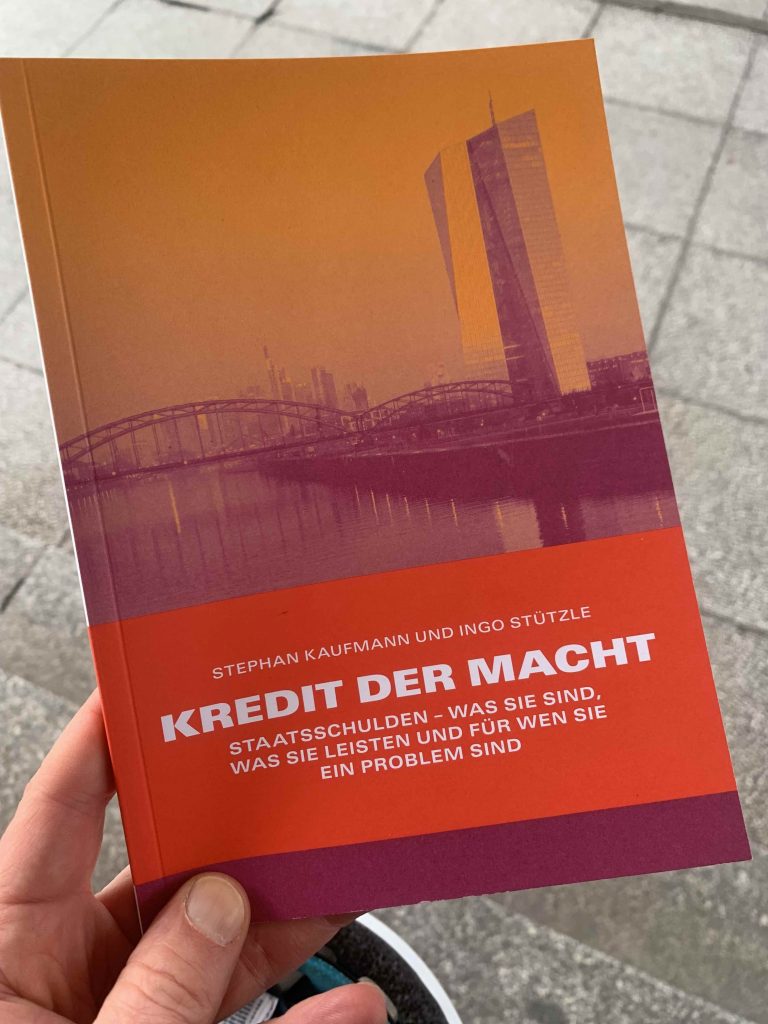

In der Öffentlichkeit wird der ökonomische Verstand einer schwäbischen Hausfrau stets als Vorbild staatlichen Haushaltens gepriesen, aber wird dieses Bild der vielleicht doch komplexeren volkswirtschaftlichen Wirklichkeit gerecht? Stephan Kaufmann und ich argumentieren in unserem Buch

In der Öffentlichkeit wird der ökonomische Verstand einer schwäbischen Hausfrau stets als Vorbild staatlichen Haushaltens gepriesen, aber wird dieses Bild der vielleicht doch komplexeren volkswirtschaftlichen Wirklichkeit gerecht? Stephan Kaufmann und ich argumentieren in unserem Buch