Ich habe mir den Wohlstand-für-alle-Podcast zum Kapital angesehen und es gäbe viel zu sagen, aber die Bitte, mich zu Wort zu melden, war nicht der Podcast, sondern ein Twitter-Thread bzw. ein Reply darauf. Auch hier gäbe es viel zu sagen und zu erwidern. Ja, der Thread bietet Anlass, einen längeren Text zum Thema zu schreiben, denn es stimmt: In jedem Kapital-Kurs ist die Frage danach, ob die Arbeitswerttheorie noch gilt, eine gern diskutierte Frage, eine, die sich bis zum dritten Band zieht, wie das Trafo-Problem zeigt (worauf ich gar nicht eingehen will). Ich will nur zwei Anmerkungen machen, die viel zu lang geraten sind, um sich bei Twitter wohl zu fühlen. Es ist aber auch noch kein längerer Text.

Continue reading “Wie unwissenschaftlich ist die Arbeitswerttheorie?”Schlagwort: Keynes

About Keynes

Even closer to the truth

Why we ought to read Keynes with Marx in mind, and why doing so can help us learn – from Keynes. A response to Michael Roberts.

To many who subscribe to Marx’s theory and critique of political economy, the economist John M. Keynes is a provocation: aside from Marx, hardly any other scholar so fundamentally challenged the predominant economic theory of his time. ⇒ http://marx200.org/en/debate/even-closer-truth

Aufgeblättert: Keine Kapitalismuskritik ist auch keine Lösung. In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream

In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream – mit Smith, Marx und Keynes. Leider bleibt sie dabei auf halber Strecke hängen.

In ihrem neuen Buch kritisiert Ulrike Herrmann den ökonomischen Mainstream – mit Smith, Marx und Keynes. Leider bleibt sie dabei auf halber Strecke hängen.

Um die blamable Rolle der Wirtschaftswissenschaften angesichts der Krise ab 2008 zu illustrieren, wird gern eine Frage von Queen Elisabeth II. zitiert, die sie an die Zunft der britischen ÖkonomInnen richtete: »Wie konnte es passieren, dass niemand diese Krise vorhergesehen hat?« Die Antwort ließ auf sich warten, kam aber in unerwarteter Deutlichkeit: »Um die Sache zusammenzufassen, Ihre Majestät; hier hat die kollektive Vorstellungskraft vieler kluger Menschen versagt.«

Für die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann liegt das Versagen mitunter daran, dass viele WissenschaftlerInnen die ökonomischen Klassiker nicht zur Kenntnis nehmen.

Weiterlesen bei https://oxiblog.de

Hätte, müsste, sollte – die Kritik der Neoklassik

Nach Jahrzehnten der neoklassischen Dominanz wird in den Wirtschaftswissenschaften die Forderung nach Pluralismus wieder lauter. Doch der lässt sich nicht herbeiwünschen.

Vom Nobelpreisträger und Autor des wohl wirkungsmächtigsten VWL-Lehrbuchs, Paul A. Samuelson, ist der Satz überliefert, dass es ihm egal sei, wer die nationalen Gesetze formuliere, wenn er die Ökonomielehrbücher schreiben könne. Ein selbstbewusster Satz, der den Gestaltungs- und Machtanspruch des ökonomietheoretischen Mainstreams, der Neoklassik, zum Ausdruck bringt, sozusagen die Software des Neoliberalismus. Der Neoklassik hat auch die Weltwirtschaftskrise nichts anhaben können, wie Philip Mirowski in seinem jüngsten Buch nachzeichnet: Untote leben länger. Auch wenn es – etwa von Studierenden vor zwei Jahren – den Ruf nach mehr Pluralität in der Hochschullehre gibt. Aber was ist das, Pluralität in den Wissenschaften?

market failure

– John M. Keynes: »Markets can remain irrational a lot longer than you and I can remain solvent.«

– Karl Marx: »The market is never rational and I’m never solvent.«

Der Gott der Waren. Die ökonomische Theorie und ihr Geld

In Krisensituationen wird der gesellschaftliche Umgang mit Geld verstärkt zum Problem – und ein politisches prisantes Thema. So auch in den letzten Jahren. Das hat die PROKLA zu einem Schwerpunktheft zu Geld motiviert. Unbestritten spielt Geld eine zentrale Rolle, die kapitalistische Wirtschaft ist wesentlich Geldwirtschaft: Geld regiert die Welt. Aber hier beginnt bereits die Unübersichtlichkeit. Es herrschen sehr unterschiedliche Auffassungen davon, in welchem Sinne Geld relevant ist. Mein einführender Beitrag »Der Gott der Waren. Die ökonomische Theorie und ihr Geld« soll im ersten Teil einen Überblick über die großen Paradigmen der politischen Ökonomie geben – Neoklassik, Keynes und Marx. In einem zweiten Teil werden drei relevante Problemfelder diskutiert (Inflation, Kredit, gegenwärtiges Geldsystem). Der Beitrag ist jetzt im Volltext online. Das Editorial und der Inhalt findet sich hier.

In Krisensituationen wird der gesellschaftliche Umgang mit Geld verstärkt zum Problem – und ein politisches prisantes Thema. So auch in den letzten Jahren. Das hat die PROKLA zu einem Schwerpunktheft zu Geld motiviert. Unbestritten spielt Geld eine zentrale Rolle, die kapitalistische Wirtschaft ist wesentlich Geldwirtschaft: Geld regiert die Welt. Aber hier beginnt bereits die Unübersichtlichkeit. Es herrschen sehr unterschiedliche Auffassungen davon, in welchem Sinne Geld relevant ist. Mein einführender Beitrag »Der Gott der Waren. Die ökonomische Theorie und ihr Geld« soll im ersten Teil einen Überblick über die großen Paradigmen der politischen Ökonomie geben – Neoklassik, Keynes und Marx. In einem zweiten Teil werden drei relevante Problemfelder diskutiert (Inflation, Kredit, gegenwärtiges Geldsystem). Der Beitrag ist jetzt im Volltext online. Das Editorial und der Inhalt findet sich hier.

Ist eine Tautologie ein Gesetz, Thomas Piketty?

Obwohl Thomas Piketty in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert einige Ausführungen zu ökonomischer Theorie macht, will er vor allem durch die Empirie und seine historischen Ausführungen bestechen:

Es ist ja eigentlich mehr ein Geschichtsbuch als ein Wirtschaftsbuch. Es geht um die Geschichte des Besitzes. (welt.de)

Dennoch gibt Piketty sich mit seinen empirischen Ergebnissen nicht zufrieden und extrapoliert aus empirischen Regelmäßigkeiten eine allgemeine Gesetzmäßigkeit (r > g) und sogar zwei »Gesetze des Kapitalismus«. Was Piketty als »Gesetze« anpreist, entpuppt sich jedoch als »tautologische Beschreibungen«, so taz-Redakteurin Ulrike Herrmann.

Dennoch gibt Piketty sich mit seinen empirischen Ergebnissen nicht zufrieden und extrapoliert aus empirischen Regelmäßigkeiten eine allgemeine Gesetzmäßigkeit (r > g) und sogar zwei »Gesetze des Kapitalismus«. Was Piketty als »Gesetze« anpreist, entpuppt sich jedoch als »tautologische Beschreibungen«, so taz-Redakteurin Ulrike Herrmann.

Piketty schreibt selbst, dass das erste Gesetz, »the law α = r × β is actually a pure accounting identity, valid at all times in all places, by construction«, also gar kein Gesetz sei. Warum er es dann trotzdem aufstellt, bleibt unklar. Das Gesetz ist nicht mehr als eine Definition, nämlich, dass der Anteil des Kapitaleinkommens am gesamten Volkseinkommen genauso groß ist wie das Produkt aus Kapitalrendite und dem Kapital-Einkommen-Verhältnis.

Ähnlich verhält es sich mit dem »zweiten Gesetz«. Continue reading “Ist eine Tautologie ein Gesetz, Thomas Piketty?”

Thomas Pikettys »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Einführung, Debatte, Kritik

In der FAZ (4.8.2014) ist zu lesen: »Deutsche Medien mögen Thomas Piketty«. Thomas Pikettys Buch »Capital in the Twenty-First Century« erschien vor wenigen Monaten in der englischen Übersetzung und die deutsche Fassung ist für Oktober 2014 angekündigt. Pikettys These: Im Kapitalismus konzentriert sich das Vermögen/Kapital in den Händen weniger – das sei kein Mangel sondern zeichne den Kapitalismus aus.

In der FAZ (4.8.2014) ist zu lesen: »Deutsche Medien mögen Thomas Piketty«. Thomas Pikettys Buch »Capital in the Twenty-First Century« erschien vor wenigen Monaten in der englischen Übersetzung und die deutsche Fassung ist für Oktober 2014 angekündigt. Pikettys These: Im Kapitalismus konzentriert sich das Vermögen/Kapital in den Händen weniger – das sei kein Mangel sondern zeichne den Kapitalismus aus.

Nun hat das Schweizer Institut Mediatenor in 32 wichtigen Medien nachgezählt, welche ÖkonomInnen in Deutschland im ersten Halbjahr 2014 am häufigsten zitiert worden sind. Die Diskussion um Thomas Piketty und sein Buch hat ihm erstmals auf Platz drei der meist zitiertesten Ökonomen in Deutschland gebracht – nach Hans-Werner Sinn vom Münchener Ifo-Institut (der zu allem etwas zu sagen hat) und Marcel Fratzscher, dem Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der in der letzten Zeit aufgrund seiner geldpolitischen Äußerungen oft zitiert wurde. Piketty steht hingegen für das Thema Gerechtigkeit und wurde so häufig zitiert wie die Ökonomen auf Platz vier bis fünfzehn der Rankingliste zusammen. Continue reading “Thomas Pikettys »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Einführung, Debatte, Kritik”

Die Hilflosigkeit keynesianistischer Makroökonomie

Nachdem die Krise 2008 zu einer internationalen Banken- und Finanzkrise ausartete und eine tiefgreifende Depression nach sich zog, waren Vergleiche mit 1929 an der Tagesordnung. In der Diskussion über wirtschaftspolitische Alternative wurde und wird auch regelmäßig der in den 1930er Jahren angestrengte »New Deal« ins Feld geführt – als positives Beispiel für eine Alternative.

Stephan Schulmeister vom österreichischen WIFO hat nun ein 23seitiges Papier mit dem Titel »Von Roosevelt lernen: Sein ›New Deal‹ und die große Krise Europas« vorgelegt. Der Beitrag ist wie immer lehrreich und interessant – nur etwas hilflos. Das wäre nicht weiter tragisch, wenn diese politische Hilflosigkeit selbst Thema werden würde. Wird sie aber nicht. Die Hilflosigkeit drückt sich darin aus, dass die Politik Roosevelt allein als kluge Wirtschaftspolitik mit dem nötigen Durchsetzungswillen verkauft wird. War sie das? Mitnichten.

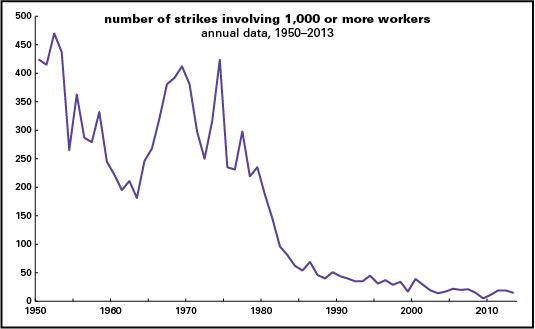

Noch bis 1932 hatte Roosevelt schuldenfinanzierte Staatsintervention abgelehnt. Was überzeugte ihn, einen anderen Kurs einzuschlagen? Es waren die Klassenkämpfe, die in den USA wüteten und viele Menschen politisierten: Neben einer radikalen, großen Arbeitslosenbewegung, die auf Selbstorganisierung setzte, streikten trotz drohendem Jobverlust Millionen von ArbeiterInnen (vor allem in der Autoindustrie). Ein effektives Mittel in den Fabriken waren die berühmten Sit-Down-Streiks. Die Arbeitskämpfe zogen weitere Kämpfe nach sich und machten die Gewerkschaften stark. Die Zahl der Mitglieder vervielfachte sich. Vor diesem Hintergrund war das Kapital gezwungen, die Gewerkschaften als ›Tarifpartner‹ anzuerkennen, und die Demokratische Partei dazu, einen Mindestlohn und die 40-Stunden-Woche zu verabschieden.

Die Arbeitskämpfe und sozialen Konflikten bei der »Geschichtsschreibung« zum New Deal auszublenden, reduziert diesen auf eine »gute Idee« – als eine Verschiebung wollen Willensverhältnissen, statt von gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen, Kräfte, die es in den 1930ern durchaus gab, aber derzeit eben nicht – weder in den USA oder der EU und noch weniger in Deutschland oder Österreich.

Keynesianism is not Necessarily Leftist

![]() Austerity policies in the EU are often presented as having no alternative. Many leftists, on the other hand, hope for a better life from Keynesianism. Jungle World spoke with me about the euro crisis, austerity, and Keynesianism. My study »Austerity as a Political Project« was published this Summer.

Austerity policies in the EU are often presented as having no alternative. Many leftists, on the other hand, hope for a better life from Keynesianism. Jungle World spoke with me about the euro crisis, austerity, and Keynesianism. My study »Austerity as a Political Project« was published this Summer.

JW: What do you mean by “austerity as a political project”?

IS: The title refers to contemporary developments in the eurozone. I raised the question as to how the financial policy model of the balanced budget could be europeanized with the creation of the euro. Ultimately, such policies don’t just fall from the sky, nor can they simply be derived from the dynamic of accumulation. A political project integrates disparate social and political forces that do not necessarily consciously follow the same goal. But within a specific historical constellation, their activity converges upon a common result. That was the case with the euro and the model of the balanced budget. Since then, Canada also wants to legally codify this principle, and US President Obama, after the budget conflict, called on the Republicans to make common cause with him, despite all their differences, in order to present a balanced budget.

Read further on the northstar.

Translated from the German by Alexander Locascio. Thanks a lot!

Keynesianismus ist nicht unbedingt links

Axel Berger hat mich für die aktuelle Ausgabe der Jungle World zu meinem Buch »Austerität als politisches Projekt« interviewt.

Axel Berger hat mich für die aktuelle Ausgabe der Jungle World zu meinem Buch »Austerität als politisches Projekt« interviewt.

Wir sprachen über die Grenzen von Staatsverschuldung, ob Keynesianismus links ist und ob ein Austeritätskurs und ein defizitärer Staatshaushalt ein Widerspruch sind.

Den erwähnten Text von Sabine Nuss zum Gebrauchsanleitungs-Kapitalismus findet ihr in der Zeitschrift LUXEMBURG.

Paul Mattick, das marxsche Kapital und die Arbeitslosenbewegung von Chicago

»An Marx interessiert mich wirklich nur dieser eine Gedanke, die Entdeckung der immanenten Widersprüche im kapitalistischen Produktionssystem.« (Paul Mattick)

Der 1904 geborene Paul Mattick emigrierte 1926 in die USA. Ihm verhalf damals der Kölner Bürgermeister zum nötigen Kleingeld, Deutschland zu verlassen – Konrad Adenauer. Mattick rechnete dem Bürgermeister vor, dass die zukünftige finanzielle Unterstützung mehr Kosten verursachen würde, als das Geld, das er für die Ausreise brauche. Das leuchtete Adenauer ein und sorgte umgehend für eine unbürokratische Lösung.

Der 1904 geborene Paul Mattick emigrierte 1926 in die USA. Ihm verhalf damals der Kölner Bürgermeister zum nötigen Kleingeld, Deutschland zu verlassen – Konrad Adenauer. Mattick rechnete dem Bürgermeister vor, dass die zukünftige finanzielle Unterstützung mehr Kosten verursachen würde, als das Geld, das er für die Ausreise brauche. Das leuchtete Adenauer ein und sorgte umgehend für eine unbürokratische Lösung.

Das ist nur eine von vielen Anekdoten, die Michael Buckmiller dem Rätekommunisten Mattick im Sommer 1976 in einem dreitägigen Gespräch entlockte. Das Interview ist nun zusammen mit literarischen Texten von Paul Mattick und einem Nachwort von Michael Buckmiller in der Reihe Dissidenten der Arbeiterbewegung im Unrast-Verlag erschienen. Dafür ist dem Verlag, Michael Buckmiller, den Herausgebern Marc Geoffroy und Christoph Plutte und vielen HelferInnen zu danken. Das Buch eröffnen Einblicke in einen fast vergessenen Alltag der proletarischen Weimarer Republik, Kämpfe jenseits von KPD und SPD und Intellektualität, die mehr mit Punk als mit Universität zu tun hat. Continue reading “Paul Mattick, das marxsche Kapital und die Arbeitslosenbewegung von Chicago”

Reaktionen auf und Buchvorstellung von »Austerität als politisches Projekt«

Inzwischen liegen für »Austerität als politisches Projekt« erste Besprechungen vor. Weitere wurden bereits angekündigt. Das freut mich sehr. Das Buch stelle ich im Rahmen von Veranstaltungen auch hier und da vor. Ich habe begonnen, alles hier zu sammeln.

Inzwischen liegen für »Austerität als politisches Projekt« erste Besprechungen vor. Weitere wurden bereits angekündigt. Das freut mich sehr. Das Buch stelle ich im Rahmen von Veranstaltungen auch hier und da vor. Ich habe begonnen, alles hier zu sammeln.

Welche Keynes-Kritik hätten sie den gerne?

Auf »Wirtschaft und Gesellschaft« versuchte vor ein paar Tagen Christian Christen, Keynes vor seinen LiebhaberInnen zu retten – zu Recht. All zu oft firmiert unter Keynesianismus etwas, was an Keynes und seiner Kritik an der Neoklassik vorbeigeht. Ein Grund, warum viele von Bastard-Keynesianismus sprechen, ein Begriff, der auf die Ökonomin Joan Robinson zurückgeht. Als Kritikfolie zieht Christian Christen auch einen Artikel von mir heran. Einen recht kurzen Artikel für die Tageszeitung neues deutschland, in dem ich zu Keynes Position beziehen sollte. Eine klassische Pro/Contra-Diskussion, bei der sich Heiner Flassbeck für den Keynesianismus ins Zeug legen sollte. Kein Wunder also, dass Keynes bzw. der Keynesianismus bei mir nicht all zu gut wegkam. Auftrag erledigt.

Auf »Wirtschaft und Gesellschaft« versuchte vor ein paar Tagen Christian Christen, Keynes vor seinen LiebhaberInnen zu retten – zu Recht. All zu oft firmiert unter Keynesianismus etwas, was an Keynes und seiner Kritik an der Neoklassik vorbeigeht. Ein Grund, warum viele von Bastard-Keynesianismus sprechen, ein Begriff, der auf die Ökonomin Joan Robinson zurückgeht. Als Kritikfolie zieht Christian Christen auch einen Artikel von mir heran. Einen recht kurzen Artikel für die Tageszeitung neues deutschland, in dem ich zu Keynes Position beziehen sollte. Eine klassische Pro/Contra-Diskussion, bei der sich Heiner Flassbeck für den Keynesianismus ins Zeug legen sollte. Kein Wunder also, dass Keynes bzw. der Keynesianismus bei mir nicht all zu gut wegkam. Auftrag erledigt.

Continue reading “Welche Keynes-Kritik hätten sie den gerne?”

Streitfrage im nd: Was taugt Keynes zur Lösung der aktuellen Krise?

Die Eurokrise hält die um die deutsche Wirtschaft besorgte Politik im Bann – auch die am Keynesianismus orientierten Linken. Angesichts des 2013 erwarteten Rückgangs des Bruttoinlandprodukts in der Eurozone zeigte sich der Chefvolkswirt der LINKEN, Michael Schlecht, sehr beunruhigt. »Wer jetzt nicht dafür sorgt, dass die Löhne kräftig steigen, gefährdet auch noch den letzten Stabilitätsanker der deutschen Wirtschaft. Das blinde Vertrauen in die positive Entwicklung der Exporte muss endlich einem gesunden Realismus weichen«, so Schlecht. Die zitierte Pressemitteilung macht ein Grundproblem des Keynesianismus deutlich. Er sorgt sich, genauso wie die neoliberalen Kräfte und Unternehmensverbände, vor allem um Kapitalakkumulation und profitable Investitionen. Continue reading “Streitfrage im nd: Was taugt Keynes zur Lösung der aktuellen Krise?”